Au Luxembourg en 2015, environ 6 femmes sur 100 ont développé un diabète pendant leur grossesse : c’est le diabète gestationnel.

Ce chiffre est en augmentation constante en raison notamment de l’âge plus tardif des premières grossesses et d’une plus grande fréquence de surpoids.

Non diabétiques avant la grossesse, ces futures mamans présentent un risque plus élevé de le devenir, dans les années qui suivent l’accouchement.

« Je suis à risque d’avoir un diabète gestationnel si… »

- J’ai 35 ans et plus

- J’ai déjà eu un diabète gestationnel, ou j’ai eu un «gros» bébé (poids supérieur à 4 kilos) à la naissance

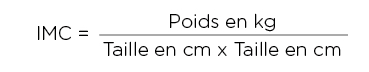

- Je suis en surpoids, càd. si mon Indice de Masse Corporelle (IMC) est > 25 :

- J’ai dans ma famille (parents, frères et sœurs) des personnes diabétiques

Qu’est ce que le diabète gestationnel ?

C’est une augmentation modérée du taux de sucre dans le sang (=glycémie) liée aux changements hormonaux de la grossesse.

Pendant la grossesse, l’insuline, hormone fabriquée par le pancréas et qui régule la glycémie devient moins efficace sous l’effet des hormones fabriquées par le placenta. Il faut alors plus d’insuline pour maintenir une glycémie normale.

Si le pancréas ne parvient pas à fournir la quantité nécessaire d’insuline, au-delà des valeurs de glycémie spécifique en période de grossesse : c’est le diabète gestationnel.

Pour la plupart des femmes ce diabète apparaît pendant la grossesse et disparaît après l’accouchement. Il revient souvent au cours des grossesses suivantes.

Quels sont les risques possibles pour mon bébé ou pour moi, si je suis atteinte de diabète gestationnel ?

Pour mon bébé :

- un poids de naissance augmenté (4kg et plus),

- un traumatisme de l’épaule lié à des difficultés de «passage» d’un bébé trop gros lors de l’accouchement,

- Une hypoglycémie (taux de sucre trop bas) à la naissance ou dans les jours qui suivent (à surveiller).

Pour moi :

- un accouchement plus difficile avec plus de risque de césarienne,

- plus de risque d’apparition, dans les années qui suivent, d’un diabète de type 2 - donc définitif.

Comment éviter un diabète gestationnel ?

Je limite ma prise de poids

Le premier traitement du diabète gestationnel est préventif : c’est la limitation de la prise de poids au cours de la grossesse si le poids avant la grossesse est excessif.

L’observation des règles de base d’une alimentation saine et équilibrée voire l’instauration d’une diététique personnalisée, seront alors nécessaires.

Pour cela les diététiciennes du Centre Hospitalier peuvent vous aider, n’hésitez pas à en parler à votre gynécologue.

Je pratique une activité physique régulière marche, gym douce, aquagym, natation, …

Dans tous les cas conformez-vous aux recommandations de votre médecin.

Comment diagnostiquer le diabète gestationnel ?

L’équipe médicale décidera s'il est nécessaire ou pas de rechercher le diabète gestationnel chez vous, vers le sixième mois (entre la 24e et la 28e semaine d’aménorrhée).

Le test de diagnostic s’appelle l’hyperglycémie provoquée orale (HGPO).

N'hésitez pas à consulter notre dossier spécifique qui explique le déroulement de ce test.

En cas de diabète gestationnel, que faut-il faire ?

Si les résultats du test sont supérieurs aux normes établies et donc pathologiques, votre gynécologue vous en informera. L’équipe de diabétologie vous contactera dans les plus brefs délais pour qu’une prise en charge spécialisée soit débutée.

Contacts

Secrétariat Diabétologie

Tél : 4411 3111

sec.endo@chl.lu

Consultation infirmière en diabétologie

Tél : 4411 4483

diabet.consult@chl.lu