Une étude menée au Luxembourg propose la consommation de raie.

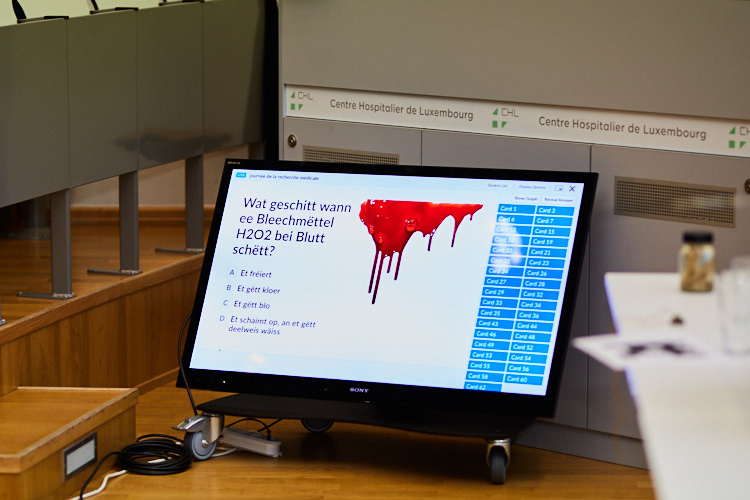

L’allergie au poisson est l’une des allergies alimentaires les plus dangereuses qui soient, car elle peut provoquer des symptômes potentiellement fatals comme les chocs anaphylactiques. Des scientifiques du Luxembourg Institute of Health (LIH) redonnent toutefois espoir aux personnes concernées : ils viennent de découvrir que la protéine parvalbumine, habituellement à l’origine de l’allergie, est beaucoup moins allergénique dans les poissons cartilagineux que dans les poissons osseux. Les personnes allergiques au poisson ne sont donc plus nécessairement contraintes de renoncer à un aliment particulièrement sain.

Le poisson est une source importante de protéines très digestes et d’acides gras oméga-3. Or les personnes allergiques doivent l’éviter à tout prix. En effet, la réaction allergique menace en cas d’ingestion, mais pas seulement : la simple inhalation accidentelle de vapeurs de poisson sur les marchés ou dans les restaurants, de même que l’exposition cutanée, donnent lieu à une sanction immédiate.

La consommation de raie est sans danger

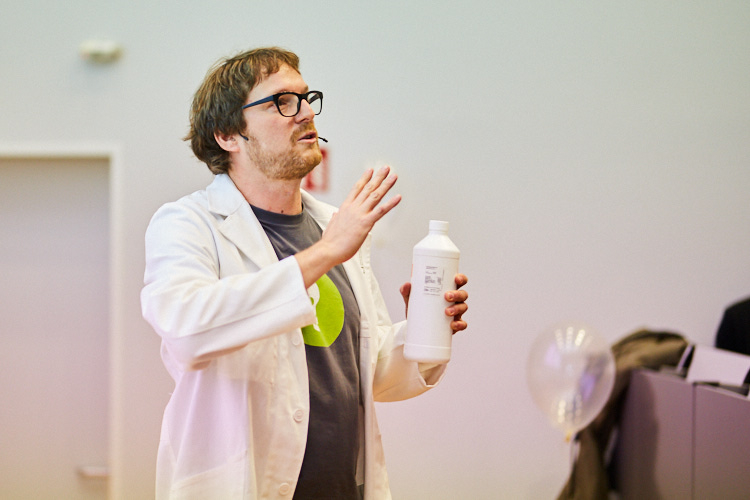

Une nouvelle étude menée au LIH et au Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL), en collaboration avec des experts en alimentation de l’Université de médecine de Vienne, vient de mettre en évidence que la protéine parvalbumine est beaucoup moins allergénique dans la chair des poissons cartilagineux que dans celle des poissons osseux, ces derniers étant consommés bien plus fréquemment. La raie bouclée (Raja clavata), un poisson cartilagineux, a été identifiée comme étant une alternative alimentaire potentiellement intéressante pour les personnes allergiques au poisson. La quasi-totalité des sujets ayant participé à cette étude – qui présentaient une allergie au poisson avérée, parfois sévère – ont pu consommer de la raie sans qu’aucune réaction allergique ne survienne. Cette conclusion a été publiée dans la prestigieuse revue spécialisée Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice.

Le Dr Annette Kuehn du LIH, le Dr Françoise Morel-Codreanu du CHL et le Prof. Heimo Breiteneder de l’Université de médecine de Vienne sont unanimes :

« Les personnes allergiques qui souhaitent tout de même consommer du poisson disposent désormais d’une opportunité inattendue. Cependant, elles doivent au préalable consulter un allergologue et faire un test pour confirmer la tolérance à la raie bouclée. »

Largement répandue – de l’océan Atlantique oriental à la Norvège, de la mer du Nord à la Namibie, la raie bouclée est également proposée à la consommation dans notre pays. Ses grandes nageoires pectorales sont découpées en filets pour être dégustées.

« Cette première étude recèle de grandes potentialités. Nous prévoyons maintenant d’en élargir le spectre, jusqu’ici restreint à la population européenne, afin d’améliorer de manière significative la qualité de vie de nombreuses personnes allergiques au poisson dans le monde entier », explique Tanja Kalic de l’Université de médecine de Vienne, auteure principale de l’article scientifique. « Par ailleurs, nous nous efforçons de compléter la gamme de poissons que les personnes allergiques peuvent consommer sans risque. »

Coopération internationale

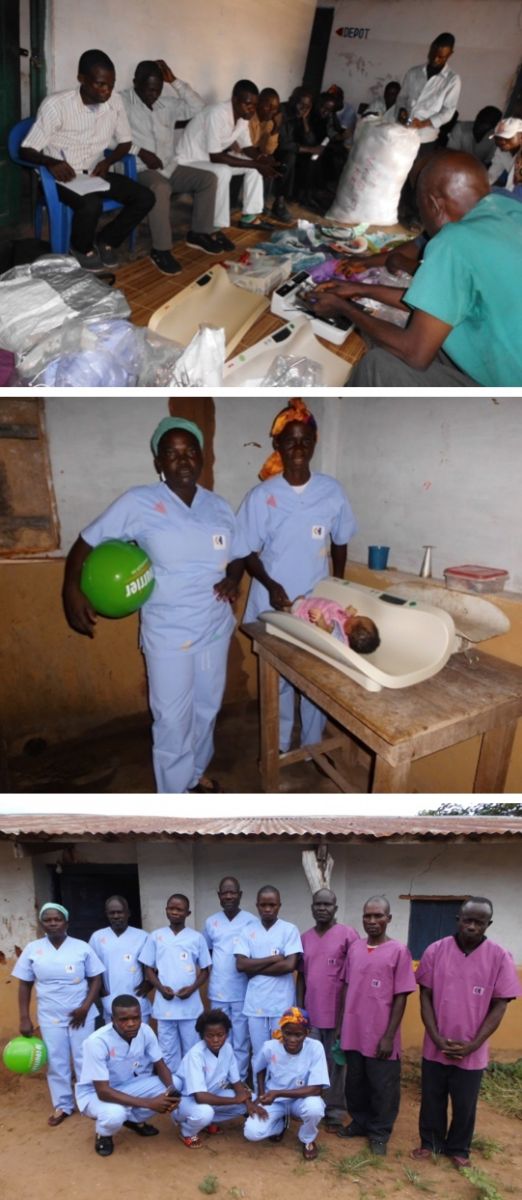

Le Dr Annette Kühn, le Dr Christiane Hilger et le Professeur Markus Ollert du « Department of Infection and Immunity » du LIH, le Dr Martine Morisset et le Dr Françoise Morel-Codreanu du CHL, le Prof. Heimo Breiteneder et Tanja Kalic de l’Université de médecine de Vienne, ainsi que leurs équipes respectives, ont travaillé en étroite collaboration sur ce projet. Les patients allergiques et les sujets témoins ont été inclus dans l’étude au sein du CHL et les échantillons cliniques ont été traités au LIH. Comptent parmi les autres partenaires internationaux le Dr Karin Hoffmann-Sommergruber et le Prof. Christian Radauer de l’Université de médecine de Vienne, le Prof. Ines Swoboda de l’Université des sciences appliquées de Vienne (FH Campus Wien), le Dr Christine Hafner de l’Hôpital universitaire St. Pölten et l’équipe dirigée par le Prof. Andreas L. Lopata de l’Université James Cook à Townsville (Australie). Le projet a été financé entre autres par le Fonds National de la Recherche au Luxembourg.

Bibliografische Daten

„Fish-allergic patients tolerate ray based on the low allergenicity of its parvalbumin.“ T. Kalic, F. Morel-Codreanu, C. Radauer, T. Ruethers, A. Taki, I. Swoboda, C. Hilger, K. Hoffmann-Sommergruber, M. Ollert, C. Hafner, A. Lopata, M. Morisset, H. Breiteneder, A. Kuehn. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, November 2018